Adentrar o espaço de trabalho de um artista é sempre muito instigante. Ao sopé da Floresta da Tijuca, o atelier de Tunga pareceu um oásis num dia de calor infernal e muito trânsito. Um outro tempo e ambiente sonoro estavam ali instaurados.

Já na entrada e no jardim, me deparei com esculturas e outros objetos dispostos no chão, criando relações inusitadas com cadeiras, mesas e outros elementos caseiros. O espaço é todo permeado por criaturas. Em cada canto encontramos arranjos peculiares de matéria: cristais, vidros, pedaços de ferro, imãs, chumbo, pequenas e grandes conjunções, protótipos e esboços de trabalhos antigos, experiências novas, esculturas móveis que habitam o espaço.

Móveis, pois em transformação contínua. Na última vez em que estive lá, há poucos meses, tudo era diferente. Aos olhos do visitante, Tunga parece um mestre do acaso, refazendo arranjos, trocando obras de lugar, transformando aquele espaço em um fluxo contínuo, onde a poeira parece estar sempre pairando no ar, na inércia de cair e ser novamente levantada.

Não pude deixar de atentar na sua mesa de trabalho. Instrumentos que se assemelhavam a ferramentas cirúrgicas cuidadosamente dispostos, pérolas, pedaços de esponja encarnada, pequenas esculturas de argila, desenhos e aquarelas em processo. No parapeito do mezanino ao alto, uma fileira de grande vidros sobre bandejas, com uma série de estranhos elementos dentro.

A voz pareceu ganhar corpo no silêncio imaginativo do lugar.

***

Carbono: Gostaria de começar perguntando sobre o Toro. O que é o Toro? De onde vem essa ideia e qual é a sua importância?

Tunga: A questão nem seria a questão do toro especificamente, isso já é, digamos, um segundo passo. Talvez o primeiro passo para falar sobre o toro, para explicar, seria uma indicação do pensar as qualidades do trabalho que faço à partir de modelos de uma geometria não-euclidiana. Quer dizer, não que haja um desprezo pela geometria euclidiana e uma absolutização de uma outra geometria, mas é como se a geometria euclidiana fosse um caso específico de um campo de espacialidade muito mais amplo, no caso, as topologias – modelos matemáticos vigentes desde o século XVIII até hoje, e atualmente bastante avançados em termos de matemática – me parecem modelos muito mais adequados para se pensar as questões que me coloquei.

O Toro surge de um montão de coisas… é uma reflexão muito antiga que me veio sobre a incompletude da forma, a descontinuidade do espaço, sobre o que na modernidade tentou-se afirmar como sendo a subjetividade.

A modernidade funda um sujeito, uma subjetividade fragmentária e procura uma continuidade, uma unidade a partir dos fragmentos. Essas palavras meio complicadas que estou dizendo são a tradução daquilo que é o Cubismo. Evidente que isso vem de muito anterior, a reflexão do sujeito moderno começa claramente com a Revolução Francesa, mas é no século XX que emerge na sua expressão mais densa, mais clara.

E o programa cubista é exatamente o mostrar um sujeito explodido… explodido mas que, no entanto, tem sua unidade. Então o Picasso quando coloca na tela três grupos de cores complementares e consegue domar estar cores complementares… ( Vou explicar da maneira mais simples: quando você coloca um verde e um vermelho lado a lado eles vibram e você não fixa essas duas cores. Quando você coloca um roxo, um violeta, idem. Então são três pares de cores complementares que sempre foram usados com muita parcimônia, porque há um saber de que eles são descontínuos, provocando no olhar uma noção de descontinuidade.) Então essa habilidade, por exemplo, do Picasso de conseguir criar uma harmonia, uma totalidade, uma unidade a partir do fragmentado é o que constitui essa ideia desse sujeito contemporâneo, do sujeito cubista, vamos chamar assim.

Me ocorreu pensar diferente. Me ocorreu pensar que não são metonímias, não são fragmentos do sujeito que se unem para formar um ser, uma subjetividade inteira. Mas sim são pequenos seres, são pequenos grupos de metáforas, mais bem do que metonímias[1], para se falar em linguagem. Pequenos quantuns de subjetividade fechados, maciços, encerrados em si mesmo, que lado a lado, ou interpenetrados por outros quantuns de subjetividade, criavam essa totalidade que é o sujeito.

Ou seja, é uma crítica radical na medida em que se considera que toda a percepção, toda vivência, é uma totalidade e não o fragmento de um tempo contínuo que é o tempo da vida.

Pensando nas esculturas e na tradição escultórica, a tradição greco-romana que se herda na modernidade, no renascimento e depois na modernidade, trata sempre da fragmentação, curiosamente nos chegou da escultura clássica grega torsos, pedaços de braço, ou um dedo, coisas assim. E isso, ao ser retomado, por um Rodin, por exemplo, que faz um torso, que faz fragmentos, percebe, descobre e enuncia o fato de que o fragmento tende a se completar na visão de quem testemunha aquela peça.

O seu olhar tem a capacidade, aliado, não só ao seu aparato perceptivo mesmo, mas aliado ao seu imaginário, de completar aquilo que é incompleto. Essa parte que está incompleta, por exemplo do torso, aonde faltam cabeças, braços e pernas, faz com que ela se complete no vazio. Quer dizer, aonde tinha um braço e não tem mais, o seu imaginário, ou seu olhar mesmo, completa, integra. Quando você interrompe um cilindro, por exemplo, o seu olhar tende a completar esse cilindro, a aumentar esse cilindro, isso é uma qualidade ótica, mas também uma qualidade imaginária.

Essa percepção da incompletude, e da tendência do olhar a completude, cria um modo estético de pensar aonde o fragmento adensa a parte que lhe falta. E esse adensamento se conecta com um outro fragmento, que também tem outro adensamento… É como se criasse uma cola invisível onde os fragmentos se formam. É como se você imaginasse, digamos, de um torso que sai um braço aonde uma mão dá a mão à outra estátua que tem um outro braço e um outro torso e que tem uma perna que está dentro de um balde que está cheio d’água aonde também há um peixe etc. etc. etc. … Essa seria uma forma de se pensar.

Imaginei que, ao invés de se tratar de um torso aonde no imaginário você complete aquilo que lhe falta, que fosse uma totalidade, uma estátua inteira.

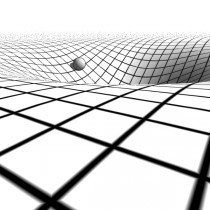

A princípio, a ideia de não-fragmentar, de não-secionar uma forma era uma ideia para mim fundamental…criar uma percepção de continuidade, essa continuidade seria uma curva, um objeto fechado sobre si mesmo. Mas pensei que uma esfera talvez não fosse adequada, porque não há essa penetrabilidade, não há essa conectibilidade.

O Toro pareceu, me surgiu como uma coisa adequada, talvez até a partir de experiências concretas que vão se realizar no filme ÃO, por exemplo. Embora não seja a primeira abordagem dessa figura, talvez ali eu tivesse tido essa intuição de uma temporalidade, um modo de pensar o tempo aonde o decorrer do próprio tempo não significa uma transformação da experiência radicalmente. Quer dizer, o tempo passa e você está no mesmo lugar, entre aspas, mas, enfim, há um outro modo de se organizar a temporalidade, desse modo surgiu o Toro. (Voltando: Toro é um dos objetos básicos da Topologia e uma das características dessa topologia é pensar o espaço não-metricamente mas a partir de outros elementos constitutivos. Um deles é se a coisa tem um lado ou se a coisa tem dois lados, se a coisa tem bordo ou se a coisa não tem bordo, se a coisa tem furos ou se a coisa não tem furos. Daí estamos falando de Topologia…)

Carbono: E como ÃO se conecta com o Toro? Porque no seu pavilhão no CACI – Centro de Arte Contemporânea, em Inhotim, o ÃO foi colocado no subsolo do edifício?

Tunga: O Toro se conecta, então, com essa experiência do ÃO. Realizar esta experiência de algum modo pelo menos figurado, esta experiência de um modo de temporalidade onde o tempo flui e as coisas não se transformam, ou se transformam de outro jeito do que o esperado, sendo o mesmo e outro ao mesmo tempo. Eu tinha pensado que a ideia de representar o Toro implicava na ideia de representar o instante, um instante fechado. Uma forma fechada, contínua, que fosse pensada num átimo, no menor grão de tempo que a gente possa conceber. O menor grão de tempo é uma sinapse, o menor grão de tempo é uma ideia que se possa ter, isso tendo em vista a subjetividade.

Para você expressar uma coisa, quando você desenha uma linha, por exemplo, sobre um pedaço de papel, você pode contar enquanto desenha a linha: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, pára. Você quando olha uma linha você vê que ela começa num lugar e termina em outro, do modo como ela foi feita. Ela não aparece e surge como uma linha, aparece numa temporalidade do seu fazer.

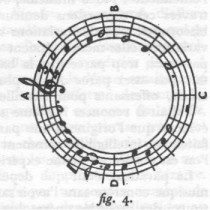

Então, quis achar um modo de fazer o Toro numa temporalidade única. Fui em direção ao aço, o aço fundido. O aço tem um tempo: você derrama ele líquido numa fôrma, quer dizer, tem essa temporalidade, e depois em muito pouco tempo ele passa do estado líquido para o estado sólido. Então esse momento já era uma metáfora desse tempo do aparecer, desse tempo do pensar. Uma figura que você pode descrever temporalmente, porque pode ser pela fórmula do Toro, que é a fórmula do círculo mais a fórmula de outro círculo de rotação.

Então surgiu essa ideia de fazer essa série de Toros, e fiz, mostrei isso. Mostrei e vi que a percepção era um tanto abstrata, construtiva, não havendo uma percepção da experiência imediata disso. E a tendência do meu trabalho, do meu modo de pensar, é tentar cercar as coisas para trazer uma experiência rica e multidimensional, em termos da percepção da mesma ideia. Então cercar uma questão pelos seus modos de expressão e seus modos de percepção os mais amplos possíveis. Do palatável ao sensível da epiderme ao… enfim, todos os sentidos envolvidos falando dessa coisa, acho, oferece um enriquecimento.

Pensei, então, em fazer o filme ÃO, que seria como vivenciar a experiência desse Toro estando dentro dele. Em vez de perceber um objeto exterior a você, você percebe e se vê num objeto exterior a você. A diferença entre uma escultura e uma instalação para mim sempre passou pelo fato que numa escultura você não penetra e uma instalação você penetra, uma instalação está em torno de você, e uma escultura está exterior a você. Então, era um outro modo de abordar o Toro. Numa linguagem de cinema, enfim, eu sou um apaixonado pelo cinema, sempre me interessei por isso e pensei: como filmar isso?

A relação entre o cinema e a materialidade do fazer da escultura tinha que estar presente, porque senão virava só o espetáculo do cinema, a sedução do cinema, e eu queria trazer uma questão a mais sobre isso. E a presença da película no cinema, que é da intimidade de quem faz cinema mas não do público em geral, me pareceu um modo interessante de trazer essa materialidade que está além da luz e da sombra que o cinema constitui.

Trazer essa película de que modo? Concebendo o projetor como uma espécie de corpo humano, aonde o olhar estaria identificado com o comer. E quem come caga! Essa máquina passou a ser uma espécie de monstro que come imagens e caga imagens que vão ser vistas de novo. Quer dizer, pensei que a relação do Toro podia se dar instantaneamente na projeção do filme como uma máquina de comer o tempo daquilo que você está vendo. Então eu quis fazer o filme saindo da máquina e desenhando uma planta de um Toro no chão. E com isso você tinha duas experiências dessa mesma questão, sendo duas dinâmicas diversas e duas percepções diversas.

Acompanhando a isso, quase que ao acaso, eu moro num lugar onde eu tenho que passar o túnel toda vez que eu desço. Essa experiência efetiva do túnel esteve sempre ligada a experiência de ouvir rádio no carro e quando entrar no túnel, entrar o ruído do túnel. A gênese disso é um pouco essa, é anedótica, mas é verdade. Um dia estava tocando Frank Sinatra efetivamente, e ele se interrompeu…veio esse insight de acompanhar isso por uma voz do “day and night, night and day”, estendendo a experiência de cada instante a uma coisa vital mais ampla. Enunciava isso como uma jornada, e não como uma experiência de uma intensidade só da percepção de cada ponto.

Foi acrescentada essa trilha sonora, fornecendo um caráter um tanto quanto inebriante à projeção. Quem faz um pouco de cinema sabe que na hora que você põe o som tem uma mágica, uma cola que está ausente ali, fazendo acontecer a mágica da experiência da imagem. Efetivamente eu acho que consegui realizar com essa conjunção uma experiência do Toro, uma experiência dessa temporalidade, a temporalidade aonde meu trabalho vai acontecer.

O Toro data do começo dos anos oitenta e era como se fosse o lugar aonde o programa de trabalho deve existir. Ou seja, cada obra será um instante na superfície ou no interior desse Toro. E assim tem sido.

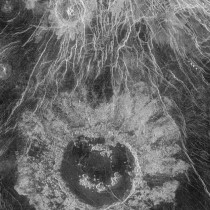

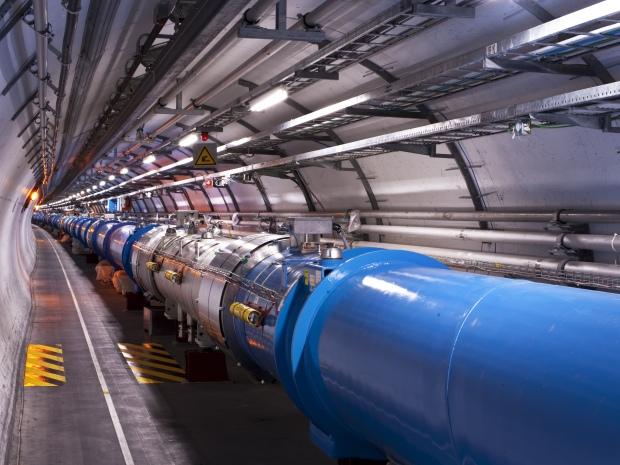

Quando me convidaram para fazer o pavilhão psicoativo em Inhotim, e como eles já haviam adquirido essa obra do Toro há muito tempo, embora nunca tivessem apresentado, eu me lembrei que a experiência de ver esse Toro funcionando me remeteu aos textos tão queridos, tão lidos sobre as experiências dos aceleradores de partículas no começo do século passado, e que me fascinavam na medida em que, primeiro, o modo de operar de fazer chocar uma partícula com a outra era colocar em túneis circulares, era o caso que eu estava criando, e o choque dessas partículas tinha como função revelar a menor quantidade de matéria que se pode ter, entre outras tantas coisas.

Quer dizer, uma espécie de laboratório de alquimia de verdade hoje. Um lugar onde se investiga o que é a matéria, o que é a essência da matéria. Me ocorreu que o acelerador de partícula sendo uma metáfora desse trabalho que eu estava fazendo, ou vice versa, caberia mostrá-lo não na superfície de um prédio, mas sim enterrado no subsolo, assim como é o acelerador de partículas.

Túnel acelerador de partículas, CERN – The European Organization for Nuclear Research, França e Suíça.

Foi possível conversar sobre o programa do pavilhão com o arquitetos construtores, e esse programa eu amarrei de modo a ter um acelerador de partículas enterrado, uma circulação em volta desse acelerador que criava um segundo Toro, um terceiro Toro que seria um avarandado em volta disso, e um quarto Toro que seria um jardim, que, ao invés de um jardim tradicional plantado, fosse a mata original replantada, ou pelo menos um anel dessa mata original. Assim, o filme da instalação ÃO fica colocado na sua posição ideal, como um Toro central de virtuais aceleradores de partículas, são momentos da obra que venho fazendo. Isso nos leva, óbvio, a encontrar cada obra como uma partícula em choque ou… próxima pergunta.

Carbono: Vários materiais lhe acompanham nos trabalhos, como ferro, cobre, aço, chumbo, cristais. Qual é a importância da escolha dos materiais?

Tunga: Para mim as matérias são palavras, ou as palavras são matérias. Quer dizer, procuro uma materialidade do pensar, uma materialidade da equivalência do pensar com algo que seja palpável ou algo que seja perceptível. Assim, o pensar um perfume cheirando um perfume é diferente de pensar um perfume sem estar cheirando este perfume, ou cheirando um outro perfume. Eu acho que há aí uma conjunção com um modo de pensar na arte, até também com um modo de pensar na alquimia, de ver o mundo como um pensamento, ver a disposição das coisas como sentenças. Não só ler o mundo, mas testemunhar e transformar o mundo a partir das coisas que o constituem e das suas energias.

A escolha de cada material é mais ou menos como um repertório. Quando você lê um poeta, se você lê profundamente um e qualquer poeta, você termina vendo que todo e qualquer poeta tem um repertório de palavras. Alguns poetas têm um repertório de pequenas palavras, outros tem um vastidão de palavras, outros tentam exercer o conjunto mais amplo possível da língua, mas sempre há uma eleição de palavras que são recorrentes. Eu acho que essas matérias que eu escolho são palavras que eu vou elegendo, e palavras essas muitas vezes já flexionadas. Ou seja, fios de chumbo em trança – uma trança já é quase que um material – um imã com limalha – já é quase que um material, não é só o imã – a limalha. Então vou criando essas unidades que me permitem um discurso fluido, que permitem bases sólidas para pensar, permitem cada vez que ocorra uma reincidência desse material, essa reincidência agrega um sentido novo. É como uma palavra bem exercida numa língua em que subitamente você percebe assim: “ih, nunca tinha pensado que esta palavras queria dizer isso também!

Tratar de tirar as capas das coisas, das matérias, e mostrar que a interioridade dessas matérias traz uma carga de significantes extensíssima.

Carbono: E os imãs, que sustentam vários de seus trabalhos e ao mesmo tempo propagam um campo invisível nas pessoas que os rodeiam?

Tunga: Os imãs foram um achado num dado momento. Estava preocupado com certas qualidades no olhar, e, entusiasta do Cézanne, entusiasta do Giacometti, sempre tentava pensar o que seria um glance… um olhar, um ataque do olhar.

Você pisca os olhos e nem por isso você vê o mundo descontínuo, né? O mundo parece contínuo. No entretanto, você pisca os olhos e no momento em que pisca você não está vendo, mas não percebe isso. Assim também a constituição do olhar se dá descontinuamente, embora você não a perceba descontinuamente. Esse exercício de perceber e descrevê-lo descontinuamente e construí-lo continuamente é a experiência cézanniana, é a experiência do Giacometti. Você vai encontrar no traçado do Giacometti, no desenho, por exemplo, do Giacometti desenhando esse espaço, você quase que acompanha o movimento ocular dele nas linhas registradas que vão adensar mais um ponto aonde o olhar encontra uma solidez.

Me ocorreu, por outro lado, que a fundação da escultura moderna se dá quase datadamente, tem quase que uma data, aquela quando Picasso pega um guidão de bicicleta e um selim, um soldador, uma solda, soldando invertidamente o guidão no selim e o nomeia Touro (touro de tourada, um dos motivos picasseanos). Picasso faz essa mágica, similar a pegar um alfinete e atravessar um pedaço de papel azul sobre uma outra folha de papel numa pequena colagem. Isso com um alfinete, o outro preso com uma solda. É óbvio que essas decisões, fundamentais, são o que chamo de cola poética: essa cola que, viscosa, conecta uma coisa descontínua à outra coisa (como falava há pouco sobre o cubismo).

Me ocorreu como colar duas coisas mas não de modo definitivo, não de modo a afirmar categoricamente minha vontade daquela forma, mas de modo a afirmar a potência de outras formas ao mesmo afirmando aquela que faço. O imã prende as coisas, fica ali aonde ele quer, não aonde você quer, e constrói um corpo. Corpo esse que, embora consistente e sólido, pode ser modificado, não está soldado. Tem um parentesco com a dobradiças da Ligia Clark, digamos, só que seria uma dobradiça invisível, polarizada, magnética.

Tanta coisa sobre os imãs eu poderia falar… vejo cada fragmento desses imãs, que termino decidindo a usar enquanto fragmentos, como um olhar. Então muitas vezes uma superfície estando densa de imãs é como se você estivesse olhando para cada pedrinha daquelas, e seu olhar fosse uma espécie de campo magnético reunindo, juntando cada um desses olhares. Desse mesmo modo, a peça esta lá com um campo invisível, mas atual.

Depois disso usei muitas vezes limalha de ferro, dando a ver o desenho do campo magnético. É como se o nosso olhar tivesse uma poeirinha, estando sobre aquela superfície, desenha aquilo que a gente não vê, mas que ali está. É lógico que a fascinação com os imãs todos nós na infância temos não acha? Imã, mercúrio, essas coisas meio misteriosas… ralo de pia… essa fascinação não é sem razão, a presença do invisível é sempre motivo de fascinação. E uma das tarefas que a arte tem, que a poesia tem, é trazer, dar a ver, ou dar a mão, é entregar, deliberar, o invisível às pessoas que dele desacreditam ou que não o veem.

Carbono: No livro “Barroco de Lírios” há diversas narrativas infiltradas de ciência. Já não se distingue as bordas entre os experimentos artísticos e científicos, é como se uma outra realidade se construísse ali. Há um interesse específico pela ciência em seu trabalho? Como ele se dá?

Tunga: Sem sombra de dúvida. Já no começo desta entrevista deixei claro que para mim o grande centro alquímico hoje em dia é o acelerador de partículas – tive a oportunidade de visitar agora o CERN-Centro Europeu de Pesquisas Científicas, que se encontra na Suíça e na França.

O campo de investigação da ciência e o campo de investigação da arte, me parece, são do mesmo campo. A tradução das intuições da investigação que se faz toma rumos diversos. Evidente que a ciência se faz a partir de intuições mas através de uma linguagem artificial, criada, consistente e não contraditória, e tem como perspectiva o conhecimento sobre uma forma. Existem outras formas de conhecer. É um pouco difícil esta afirmação, porque é evidente, existe uma questão epistemológica a se perguntar: o que é conhecer? Se eu traduzir que conhecer é aprender a viver, como ser humano, posso considerar que a poesia é um instrumento de conhecimento tão eficaz, tão importante, tão presente quanto o saber da ciência. E que na base de ambos está a mesma inquietação, uma vontade de saber, uma vontade de se perguntar, e sobretudo uma disposição a estar perplexo perante o mundo e querer saber mais dele.

O campo das ciências, por ter as conexões sociais que têm, que em momentos da cultura ocidental foram diferente, mas, enfim, no momento atual do modo de pensar científico os compromissos são de ordem completamente diferente daqueles da arte, terminada hoje, decorridos 10% do século XXI, a gente vê mais e mais a arte comprometida ou com o campo social ou com o campo do entretenimento, do espetáculo, do divertimento… é um dos desvios naturais possíveis, mas não aquele que me interessa. A forma de pensar que me interessa mais na arte e na poesia se mantém mais próxima, mais íntegra, na forma do pensar cientifico do que na forma do pensar do campo da arte atual.

Sempre procurei esse diálogo e tentativa de compreensão, mesmo sem os recursos técnicos que se exigem de um cientista, mas com a capacidade de ler discursivamente, ou de traduzir discursivamente, o significado das investigações científicas que estão sendo levadas hoje em dia e na História da Ciência em geral. Evidente que um outro lado disso, para mim, é uma conexão muito clara com a História da Ciência, que é a Alquimia. A Alquimia é um dos nomes que se dá, a Alquimia que vem na Grécia, você vai encontrar os papiros antigos e os textos herméticos, um conjuntos de textos em papiros achados ainda na Grécia Antiga, já lidavam com esse território entre o querer saber de um modo através da razão e o querer saber de um modo através da intuição.

Dentro dessa tradição alquímica, passando por uma sucessão de estados diferentes (acha-se que a alquimia faz ouro, etc. e etc., dando margem a inúmeros oportunismos). Mas o substrato dessa forma de pensar que a Alquimia propõe, que é pensar o espírito e a matéria concomitantemente, continua íntegro e continua existindo. E mesmo não chamando alguém de alquimista, você pode chamá-lo plenamente se alguém está lidando com essa concomitância do fazer exterior, do fazer do mundo, com o fazer mental, com o fazer do espírito.

Carbono: E como é o processo das narrativas nos trabalhos? Vem junto?

Tunga: Uma peça surge uma vez da narrativa, outra vez de uma música, outra vez de uma forma. Enfim, o modo de surgir uma obra, ou uma direção do pensamento, pertence a todos os sentidos, então cabe também abordar em sentidos diversos. As narrativas podem produzir outras versões dos fatos, o que mais me interessa na obra de arte é que ela siga produzindo outras versões da sua própria existência. O que faz uma obra de arte algo vivo é que toda vez, todo novo sujeito, ou o mesmo sujeito numa outra vez, ao ver uma obra de arte possa se surpreender e dizer: nossa, não tinha pensado isso. Ou seja, é uma espécie de cebola com casca sem fim, com casca ilimitada.

A narrativa é uma espécie de performance sobre algo existente, ou algo que não está ali, sendo evocado pelas palavras. Essa evocação das palavras pode fazer construir mentalmente um jardim ou apenas olhar o jardim com outros olhos.

Carbono: Em alguns trabalhos como “Vanguarda Viperina” e “Laminadas Almas” você trabalha com seres vivos. Como é trabalhar com seres vivos?

Tunga: Existe uma espécie de concepção um pouco particular sobre a ideia de vida, entrando no delírio mesmo, assumido. Penso que as coisas tem vida, vejo as coisas com vida, a energia como uma forma de vida. A constituição daquilo que chamamos de um ser vivo, é uma coincidência absurda de energia que leva uma série de organismos a entrar em sintonia, transformando essas pequenas coisas vivas num ser único, possuindo uma vida e que se descreve tal como a biologia deveria descrever.

Quer dizer, a minha descrição de vida não seria biológica, seria mais ampla. Se tratando de uma percepção fina mesmo da existência das coisas: aquilo que é, é vivo. Uma identidade entre o existir e o ser que eu procuro ter em mim mesmo, enfim, é um modo de ver.

Trabalhar com o ser vivo, no sentido biológico, é sempre surpreendente. E, entre esses seres vivos, o mais surpreendente são os hominídeos, com quem eu trabalho muito. Os seres vivos com os quais mais trabalho são os hominídeos, machos e fêmeas. Sendo surpreende porque, a rigor, a ideia é criar uma proposição e oferecer essa proposição para ser experimentada por seres vivos. Uma obra de arte é sempre um trabalho com o ser vivo, esse ser vivo é o outro. Mesmo que ninguém a veja, apenas você a veja de novo, você já é um outro. Mas é lógico que cada olhar será um outro.

Então, toda produção artística, pelo menos, implica trabalhar com seres vivos. Daí você deduz uma ética muito profunda, radical, porque mesmo fazendo alguma coisa que seja desprezível, menosprezável, ou imperceptível a alguém, aquilo pode ser constitutivo do outro. Você produz uma experiência no outro e tenha certeza de que aquilo passa a ser um conteúdo da existência do outro. Um dia o cara pode ter um sonho revelador ou um imenso pesadelo a partir de uma experiência proposta a ele por você. Portanto é imensa a responsabilidade em se meter na vida dos outros desse modo.

Mas o fazer artístico é um fazer extremamente responsável, por um lado. Por outro lado é extremamente irresponsável, porque você jamais saberá o efeito efetivo daquilo que você propõe, mesmo para você.

Tento trabalhar no limite do meu conhecimento. Quando faço uma obra, o processo de fazer uma peça, um texto, um filme, o que quer que seja, é sempre uma investigação profunda, de tentar extrair e compreender as razões porque estou fazendo isso e não aquilo, isso e não aquilo, isso e não aquilo. E desse modo se chega a um objeto construído, pronto, digamos assim, “a obra está ali, está pronta”. Nesse momento, posso dizer: eu sei exatamente o que eu fiz.

Mas é também nesse momento que me surpreendo, porque embora acredite saber o que fiz, a obra, no dia seguinte, durmo, acordo, vou olhar, e percebo que ela começa a me ensinar coisas, coisas sobre mim mesmo. Assim como me ensina, possivelmente ensinará aos outros também, que se colocarem nessa postura.

Então, é muito surpreendente trabalhar com seres vivos. É muito surpreendente estar vivo, é muito surpreendente viver!

Não é pouco o que eu estou afirmando, porque durante muito tempo, e todo o Ocidente é tributário de uma visão herdada do Romantismo aonde a experiência da morte, do heroísmo, de levar ao limite do vivo e ir na transcendência da morte, era o lugar aonde se acreditava estar o campo de investigação maior sobre a transcendência. Exatamente um elogio do sacrifício, um elogio da morte, uma vontade de procurar no escuro.

Estou tentando apontar uma outra direção também. Assim como na primeira pergunta respondi tentando achar uma outra direção. Em relação ao trabalhar com gente, procuro achar essa outra direção, do mistério do vivo, e não do mistério de quando o vivo cessa de ser.

A Vanguarda Viperina é um caso bem curioso, a anedota dela inclusive, porque quando eu vim para essa casa aqui onde estamos conversando, evidente que não era isso, era um barracão caindo aos pedaços, uma ruína, uma casa abandonada. E me instalei aqui nessas condições bastante precárias. Aqui comecei porque precisava de espaço para fazer as tranças de chumbo. E aqui comecei a fazer a primeira trança, que é aquela está na sala até hoje, pisadinha.

Quando estava fazendo aquela trança (que demorou uns quinze dias, porque tinha que fazer a mão, martelando para cá, para lá, uma experiência nova, então tinha que descobrir os detalhes. Uma experiência nova é sempre mais extensa do que uma coisa que você sabe fazer e faz). Nesse momento, um débil mental de um vizinho, na guisa de construir num terreno lá de cima, ateou fogo a mata. E num só dia, eu estava trançando naquilo que hoje é o jardim, mas era terra batida misturada com resto cimento, eu fazendo a trança, avistei uma cobra, uma serpente. Aí, já dá jeito, saí correndo e expulsei a serpente. Daqui a pouco: outra cobra, de outro jeito. E no mesmo dia, por causa do incêndio, foram doze cobras.

Urbanoide que era, 100% urbanoide, tendo me disposto a morar aqui, dormi de botas numa rede! Quase acendi um foguinho em volta! Fiquei apavorado, de cabelo em pé, e fazendo a trança, com a trança na mente! Evidente que eu não estava nem um pouco confortável com a presença desses animais tão tranquilos, mas tão assustadores para o nosso imaginário…pensei “não, tenho que resolver esse problema!”. Porque as cobras em si não são más, claro. Tem algum fantasma por aí que tinha que resolver.

Foi nesse momento que me ocorreu fazer a trança de cobras. Daí se deduziu uma série de outras coisas percebendo que cobras são venenosas e outras não tem acúleos para inocular o veneno. Então possuem o veneno apenas como parte do sistema digestivo, não mordem e te inoculam veneno. Aí a gente tem uma polaridade: venenosas e não-venenosas. As cobras podem ser fêmeas ou machos, outra polaridade. As cobras trançadas começam aqui e terminam ali. Elas podem estar com a cabeça para o lado direito ou para o lado esquerdo. Numa ponta de uma traça pode ter cabeça/rabo/cabeça, rabo/rabo/cabeça, ou rabo/rabo/rabo.

Então, assim, percebi essas três polaridades juntas numa trança de cobra iriam produzir uma linguagem possível. Similar ao IChing, por exemplo, você tem o yang e yin, fechado ou aberto. Você aí teria três fechados e abertos: tem macho e fêmea, cabeça / rabo, venenosa e não venenosa. Cabendo atribuir a isso uma linguagem, cabendo a isso um texto.

Comecei investigações nessa direção e veio, sob a forma de ficção, a descoberta de um texto arcaico de um naturalista que teria descoberto uma biblioteca lítico-viperina. O que é isso? É um lugar ermo, perdido no Matogrosso, aonde um conjunto de pedras estão escritos numa linguagem sob a forma de cobras trançadas, e que ele tratou de decodificar, lendo aquilo que seria um poema épico da fundação de um povo desaparecido hoje. Infelizmente, dessa testemunha, desse naturalista que teria encontrado esse lugar, só restou aquela velha página do livro que foi publicada, velha página essa que imprimi e que constituiu uma outra obra.

Enfim, desse modo respondo um pouco também sobre as narrativas. Ou seja, assim como uma obra surge de um acaso ou de uma intenção, coloco uma narrativa que a acompanha, até porque, uma obra é sempre uma abertura em direção a uma outra coisa, assim como uma narrativa.

Carbono: E os novos trabalhos que você está fazendo? Existe uma sexualidade envolvida nessa investigação?

Tunga: Não vou falar desse trabalho que não existe ainda porque não foi apresentado, ainda estou investigando. Mas sobre questão da sexualidade, sim, posso responder, porque acho é algo presente.

Dentro do meu trabalho não é a questão da sexualidade, a questão, mais claramente, é a questão do desejo. A questão que chamo, além do desejo, da energia de conjunção. Energia de conjunção pode ser aquilo que constitui uma língua, uma linguagem: falamos porque conjugamos as coisas, conjuga o falar. Ao conjugar sons criamos sentidos, e a reincidência desses sentidos termina se fixando, e ao conjugar uma reincidência dessa com outra, você forma um sentido que não está nem em um nem em outro.

Essa energia da conjunção, me parece um grande mistério, me parece uma das questões centrais para se pensar o viver, ela se dá no humano na forma da sexualidade, que é única entre os vivos. A sexualidade humana é diferente da sexualidade animal, extraordinária porque é capaz de construir um erotismo… capaz de construir um erotismo diverso daqueles que os animais constroem.

O pavão, por exemplo, quanto mais ele exibe suas plumas, mais seduz e mais tem capacidade de procriar e se perpetuar. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais ele seduz, quanto mais tem plumas, mais presa fácil ele é do predador. Este é um paradoxo do reino animal.

Entre os humanos há uma série de paradoxos sobre como a energia de conjunção se opera, e como ela se opera dentro desse campo que é a sexualidade. Isso está presente no meu trabalho, sim, está presente explicitamente ou implicitamente. Muitas vezes é um tema, um dos temas constitutivos do humano, independente do festival do erotismo ou da mercantilidade com que esse tema é instrumentalizado na nossa sociedade, acho que é um território da pureza, que deve ser investigado com a pureza que vem nele.

Carbono: Muitíssimo obrigada!

Tunga: Só mais uma coisa: acho que o termo máximo da expressão dessa questão da energia da conjunção, é uma palavra só: chama-se AMOR.

***

TUNGA é um dos principais artistas brasileiros em atividade. Seu trabalho compreende escultura, instalação, performance, desenho, poesia, filme, entre outras manifestações.

Entrevista realizada por Marina Fraga, editora da revista Carbono, em visita ao ateliê do artista, no dia 06 de dezembro de 2012. Colaboração de Pedro Urano e agradecimentos a Lilian Zaremba.

Todos os direitos reservados.

_________________________

[1] (latim metonymia, -ae) s. f. Figura de retórica que consiste no emprego de uma palavra por outra com a qual se liga por uma relação lógica ou de proximidade.